Энтузиазм

ELEN-A заразителен.

С ее позволения поддержу тему.

В знаменитую Утёвку съездить собиралась давно, да все «то времени нет», то «потом успеется»... Несколько лет собиралась - тут вдруг подумалось: чай, не «вокруг света за восемьдесят дней», а всего-то за восемьдесят км на пару часов. Сказано - сделано.

Бешеной собаке это разве крюк?

Пока ехала - размышляла.

Утевка - село большое и старое. Таких в России, в принципе, немало. Первое документальное упоминание об этом селе в архиве встречается в 1792 году. С момента своего основания Утевка ничем не отличалась от многочисленных сел Российской Империи.

Интересно, было бы знаменито это село, если бы не было в нем по сей день стоящего Троицкого Храма? А был бы вообще построен этот самый храм, если бы не родившийся в этом селе Григорий Журавлев? Вряд ли. Славу односельчанам на века оставил невероятно талантливый художник-иконописец. Посмотрите на иконы его работы:

Богоматерь Смоленская. Фото: музей им. П.В. Алабина old.alabin.ru

Взыскание погибших.

Взыскание погибших. Фото: радио ВЕРА radiovera.ru

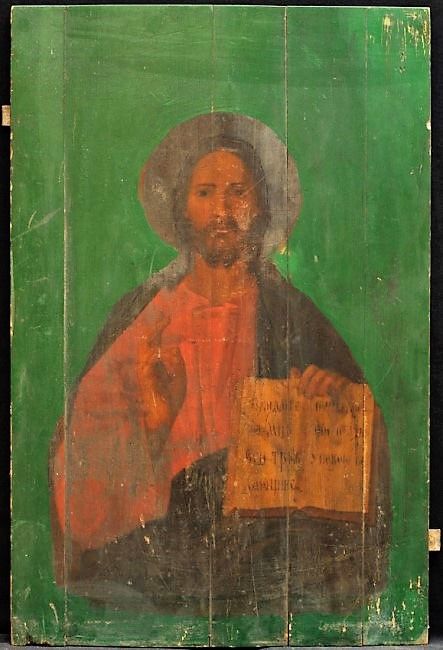

Господь Вседержитель.

Господь Вседержитель. Фото: журнал Славянский вѣстник sloven.org.rs

Дмитрий Солунский.

Дмитрий Солунский. Фото: музей им. П.В. Алабина old.alabin.ru

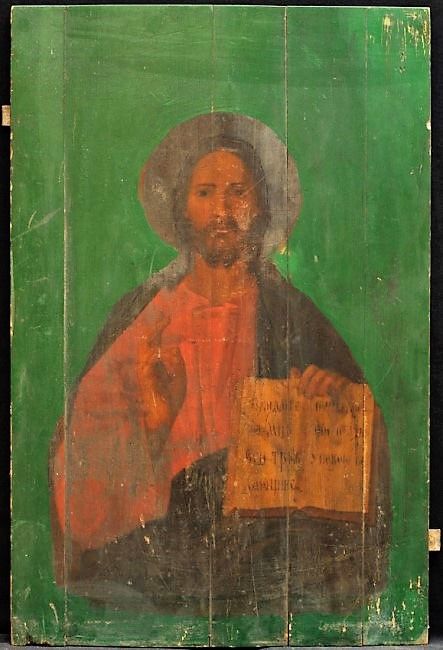

Иисус Христос.

Иисус Христос. Фото: музей им. П.В. Алабина old.alabin.ru

От них исходит свет и благословение, в них - мир и покой. И это есть чудо. И чудо это долго сокрыто было от глаз людских. Пока в 1963 году югославский историк Здравко Кайманович не обнаружил в сербском селе Пурачин икону, подписанную на обороте «Сия икона писана в Самарской губернии, Бузулукского уезда, Утёвской волости того же села зубами крестьянина Григория Журавлёва, безруким и безногим, 1885 года, 2 июля». Икона была исполнена так мастерски, что поверить в написанное было сложно. Кайманович сделал запрос в Госархив СССР, и оттуда пришло подтверждение: «Был такой иконописец Журавлев Григорий Николаевич».

Родился Григорий в крестьянской семье в 1858 году. Можно только представить горе родителей, которые увидели, что у младенца не было рук и ног. Мать плакала и хотела наложить на себя руки, но ее отец, Петр Васильевич Трайкин, задуманному воспрепятствовал и взял воспитание внука на себя. Маленький Гриша рос, вызывая удивление односельчан: он выучился ползать по двору, и, зажав в зубы прутик, этим прутиком рисовал на песке все, что приходило в голову, - людей, животных, дома... Тут уж начали поговаривать, что Бог не обделил Гришу, а одарил его талантом. Дедушка возил мальчика в школу: на тележке, на санках. Учиться Грише нравилось. Все хвалили его красивый почерк. Писал мальчишка, все так же зажимая перо в зубах. После смерти Петра Васильевича школу пришлось оставить, но школьный учитель продолжал заниматься с Гришей на дому.

Помощником и нянькой Григория после смерти матери стал его брат Афанасий. В пятнадцать лет Григорий покинул родную Утевку и отправился в Самару обучаться в Самарской мужской гимназии. Параллельно самостоятельно изучал черчение и анатомию, брал уроки живописи у самарского художника Травкина, очень много читал.

Григорий с братом Афанасием. Фото: журнал Славянский вѣстник sloven.org.rs

Самарская мужская гимназия

Самарская мужская гимназия ( дом Вощакина, угол улиц Саратовской и Заводской около 1900г.)

Фото: архив Бичурова Г.В. oldsamara.samgtu.ru

Этот же дом в наши дни

Этот же дом в наши дни ( ул. Венцека, 45) Фото: domofoto.ru

После окончания учебы (гимназию Григорий закончил с отличием), он вернулся в родную Утевку и стал самостоятельно писать иконы, держа кисти в зубах. В работе ему помогали отец и брат.

Карандашный эскиз. Фото из сети.

Кирилл и Мефодий.

Кирилл и Мефодий. Фото из сети.

Млекопитательница.

Млекопитательница. Фото из сети.

Николай Угодник.

Николай Угодник. Фото: музей им. П.В. Алабина old.alabin.ru

После того, как Григорий подарил несколько своих икон высокопоставленным лицам Самары, на его работы обратили внимание, и ему стали поступать заказы. Вскоре, как писали «Самарские губернские ведомости» в январе 1885 года, Губернским Земским Собранием семье Журавлевых была назначена ежегодная пенсия в размере 60 рублей.

В архиве сохранились сведения, что Григорий состоял в переписке с самарским генерал-губернатором Александром Дмитриевичем Свербеевым и писал иконы по его заказу. Даже икону покровителя г. Самары св. Алексия митрополита Московского самарский губернатор А.Д. Свербеев поручил именно Журавлёву.

Самарский губернатор А. Д. Свербеев. Фото: ru.wikipedia.org

Ещё одна очень известная икона кисти Григория - это икона Святителя Николая Чудотворца. Икона эта была поднесена в дар цесаревичу Николаю Александровичу и по сей день хранится в Эрмитаже. До некоторых пор сотрудники Эрмитажа ничего не знали об истории этой иконы, а сама икона хранилась в запасниках Эрмитажа как «Госнаследие цесаревича» — такая надпись сделана на обратной стороне иконы. Возможно, икона находилась бы в запасниках и в наши дни, но извлечь ее из недр Эрмитажа на свет Божий помог Александр Малиновский — писатель, профессор СамГТУ, самарский краевед и исследователь жизни и творчества Григория Журавлева. Именно он предоставил Эрмитажу сведения о том, как эта икона оказалась у будущего императора Николая II.

Святитель Николай Чудотворец. Фото: chiffa-lis.livejournal.com

Из интервью с Александром Малиновским: «Прежде, работая в РГАЛИ с архивами самарского губернатора Александра Дмитриевича Свербеева, я обнаружил письма к нему Григория Журавлева. В одном из них он пишет, что посылает вместе с отцом икону, выполненную по заказу губернатора. В том же архиве я обнаружил письмо Журавлева цесаревичу Николаю от 1884 года с просьбой принять специально написанную для него икону. Речь шла как раз об иконе Святого Николая Чудотворца, хранящейся ныне в «Эрмитаже». Кстати, и газета «Самарские ведомости» от 1 января 1885 года пишет о том, что Григорий Журавлев обратился к самарскому губернатору с просьбой передать икону цесаревичу. Что и было сделано, это газета подтверждает.»

Иконописец сопроводил свой подарок письмом ( в архивах сохранился его карандашный черновик): «Ваше Императорское Высочество! Покорнейше прошу Вас допустить препровождаемую сию икону до Вашего Высочайшего Имени потому, что я не имею у себя рук и ног. И написал сию икону по вразумлению Всемогущего Бога, который допустил меня на свет Божий. И даровал мне дар. Потом открылось движение моего рта, которым я управляю своё мастерство по велению Божию».

Самарские газеты писали в 1885 году, что «Цесаревич милостиво принял икону, писанную крестьянином Журавлевым, соизволил пожаловать ему единовременное пособие сто рублей из собственной Его Императорского Величества суммы».

Цесаревич Николай Александрович. Фото: Государственный исторический музей shm.ru

В 1888 году по инициативе Свербеева самарским дворянством Журавлёву была заказана икона для поднесения императорской семье в память их спасения в крушении поезда 17 октября 1888 года.

По неподтвержденным сведениям, на этот раз Григорий лично ездил в Санкт-Петербург и встречался с будущим императором и его семьей, писал их групповой портрет, после чего ему была пожалована ежемесячная пенсия 25 рублей золотом.

По сохранившимся воспоминаниям односельчан Григорий был очень веселого нрава, с удовольствием пел частушки, шутил «крепко, по-крестьянски», любил рыбалку. Веселил детишек: зажав зубами пастуший кнут, оглушительно щёлкал им.

Григорий всегда мечтал построить в Утевке новый храм.

В 1885 году строительство храма началось, и имело к Григорию самое непосредственное отношение: церковь Святой Троицы строилась по чертежам и под руководством Журавлёва. Для храма Григорий писал не только иконы, но и огромные фрески. Для росписи 10-метрового в диаметре купола иконописца поднимали на высоту в специальной люльке. Он писал, лёжа на спине.

После двух-трех часов этой работы наступал такой спазм челюстных мышц, что у Григория не могли вынуть изо рта кисть. Кожаные ремни впивались в его тело, от этого на спине художника образовывались кровоточащие язвы. Трескались губы, от постоянного напряжения при удержании кисти стерлись передние зубы.

Кто-то скажет: «адская работа». Григорий сказал бы: «Во имя Бога».

В 1892 году церковь была освящена.

За свою жизнь Григорий написал множество икон. В сети часто встречается такая фраза: «Григорий Журавлев писал иконы и собственноручно подписывал на тыльной стороне: «Сию икону писал зубами крестьянин Григорий Журавлёв села Утёвка Самарской губернии, безрукий и безногий». Как нам привычно это слово «собственноручно», даже не задумываемся о его значении.

Подпись Григория Журавлева. Фото: obiskusstve.com

Григорий Журавлев умер 15 (28) февраля 1916 года. Похоронен был в ограде сельского храма. На могиле установили простой крест с надписью «Се, Человек».

После революции могилу сравняли с землёй. Только через много лет удалось определить место захоронения Журавлёва, в ограде утёвского храма, указанное жительницей села Марией Пестимениной – внучкой попечителя храма. На месте упокоения иконописца по благословению архиепископа Самарского и Сызранского Сергия установили православный крест.

В 1934 году при Советской власти храм пытались разрушить, но удалось взорвать только колокольню.

Храм с разрушенной колокольней.

Фото: сайт Администрации Нефтегорского района neftegorskadm.ru

Иконы со стен срывали баграми. Самые ценные отправили в Самару, большинство же привезли на колхозную пасеку – для изготовления пчелиных ульев. Но пчеловод Дмитрий Лобачев тайно раздал иконы жителям села. Взамен односельчане принесли ему доски для ульев. Изувеченную церковь превратили в зернохранилище.

Изувеченная церковь.

Фото: сайт Администрации Нефтегорского района neftegorskadm.ru

Только в 1989 году храм был восстановлен, в 1991 заново освящен. Позднее была построена его колокольня. Восемь колоколов привезли из Воронежа. На самом большом сделана надпись «Григорий» в честь утевского живописца.

650-килограммовый колокол Григорий. Фото: журнал Славянский вѣстник sloven.org.rs; ИТАР-ТАСС

7 апреля 2005 года на колокольне раздался звон вновь обретённых колоколов. Часть икон Григория вернули в храм местные жители, в чьих домах иконы хранились, несмотря на запрет.

Есть икона, которая особо выделяется средь прочих работ Григория. Ее народное название - «Утевская Мадонна». Это не каноническая икона, а изображение простой крестьянки в белом платке с ребёнком на руках.

Утевская Мадонна. Фото: журнал Славянский вѣстник sloven.org.rs

По одной из легенд, это изображение соседки Григория, Екатерины Грачевой, в которую иконописец был влюблён.

Как пишет в своей книге исследователь жизни и творчества Г. Журавлёва А. Малиновский: «...Лицо простое, типично заволжское. Большие тёмные глаза. На губах чуть наметившаяся улыбка. Нет ни тени церковности. Но всё же она воспринимается как икона. Насколько я понимаю, на Руси иконы не придумывались иконописцами. Они являлись миру. Эта икона Григорию Журавлёву явилась, это чувствуется».

Утевская Мадонна долгое время хранилась в доме сельской жительницы. А когда той не стало, ее племянники, по словам настоятеля храма отца Анатолия, решили продать реликвию и отправили ее в Самару. Александр Малиновский посвятил много лет поискам этой иконы, но и по сей день эта работа Г. Журавлева не найдена. И всему миру она известна лишь по старому черно-белому фото, сделанному в 60е годы.

Точное число икон, написанных Григорием Журавлёвым, неизвестно. Журавлевские иконы по сей день хранятся в различных музеях ( включая Эрмитаж), монастырях и храмах России и за рубежом, а также в частных коллекциях.

Неудивительно, что мне хотелось своими глазами увидеть то, о чем я столько слышала. Я не особо рассчитывала, что мне удастся сделать фото внутри храма. Но когда я увидела замок, висящий на церковной двери, я слегка огорчилась. Утром было совсем пасмурно, а теперь солнце так ярко освещало храм, что я решила сделать несколько фото снаружи, прежде чем уезжать.

Храм Святой Троицы в с.Утевка Самарской области.

Успела снять несколько кадров и увидела, как недавно прошедшая мимо пожилая женщина крестится у дверей ограды и... открывает замок! Ринулась в машину, чтобы накинуть платок. Вспомнила, что я в джинсах (день был ужасно холодный), и стала пытаться приладить второй платок в виде длинной юбки поверх брюк, как вдруг услышала, что меня окликает другая женщина у входа: «Девушка! У них там есть специальные юбки. Завернетесь, потом на место положите, все удобнее...» Отлично. Прячу фотоаппарат под «Молитвой» как шпион и прохожу внутрь. В храме уже есть несколько человек, обращаюсь к той бабушке, что пришла первой: «Извините, пожалуйста, а можно здесь фотографировать?» С удивлением слышу в ответ: « Конечно, можно! Конечно! Ну, как такой красотой не делиться?! А Вы вон там ещё спросите, - машет она рукой куда-то ко входу, - она Вам тоже разрешит. А как же?..» Шестым чувством поняв, что лишнего спрашивать не стоит, не спеша делаю снимки.

Тот самый 10-метровый купол, расписанный когда-то Григорием:

При увеличении проступают лишь контуры некогда прекрасной живописи:

То, что осталось от настенной росписи:

К сожалению, чудесная роспись в течение многих лет осыпалась. И то малое, что осталось, находится в крайне плачевном состоянии.

Отец Анатолий возле икон, написанных Григорием Журавлевым на металлических листах.

Фото: благовестсамара.рф

Иконостас.

После съемки иконостаса слышу за спиной грозное: « А Вы разрешения спрашивали?!» Понимаю, что пора сворачиваться. Отвечаю: «Да», ещё несколько кадров, и тут уже грозное «Фотографировать запрещено!!!» окончательно прерывает мою корреспондентскую деятельность. Взявшиеся откуда ни возьмись «церковные бабушки» набрасываются на меня со всей силой своей нерастраченной любви, пытаясь отыскать виновную, так добродушно и неосмотрительно разрешившую мне поделиться с Вами красотой нерукотворных икон Журавлёва. (Или тем, что от них осталось). Мне приходится ретироваться - разберутся и без меня.

В принципе, именно такого приема я почему-то и ожидала изначально. Как человек невоцерквленный, позволю себе привести здесь притчу, которую ретивые служители церкви мне напомнили:

«Один человек никогда не был в церкви. Но случился в его жизни момент, когда жить стало невыносимо. Пришел он в храм.

И тут к нему один подходит: «Не так руки держишь!» Вторая подбегает: «Не там стоишь!» Третья ворчит: «Не так одет!» Сзади одергивают: «Неправильно крестишься! Где Вас таких берут-то!..» В конце концов, подошла одна женщина и говорит ему: «Вы бы лучше вышли из храма, купили себе книжку о том, как себя здесь вести надо, прочли бы, а потом бы и заходили!»

Вышел человек из храма, сел на лавку и горько заплакал. И подходит к нему глубокий старик с седой бородой: «Что ты, добрый человек, плачешь?» Поднял человек свое заплаканное лицо к нему и говорит: «Я в жизни своей был далёк от веры. Пришёл помолиться Богу, а меня в храм не пускают!» Обнял его старик и тихо сказал: «Ты не плачь, я - Бог. Они и меня туда давно не пускают...»

На прощание обхожу храм вокруг.

Вот здесь покоится Григорий Журавлев:

Ну, а если отвлечься от мыслей о грустном, то в моем случае все как раз получилось как по волшебству: закрытый храм открыли, юбка нашлась, фотографировать разрешили ровно столько, что я успела сделать кадры, чтобы поделиться с Вами живыми снимками, а не только фотографиями из интернета. Поневоле думается: сам Григорий пустил показать работу свою!

Так что храм Святой Троицы я покидала в самом хорошем расположении духа, какового и Вам желаю. На обратной дороге заскочила ещё в пару-тройку любопытных местечек, но об этом расскажу как-нибудь в другой раз...